Adrian Mebold I

When she ate the pomegranate

it was as if every seed

with its wet red shining coat

of sweet flesh clinging to the dark core

was one of nature’s eyes.

Afterward,

it was nature that was blind,

and she who was wild with vision, condemned

to see what was before her, and behind.

Eleanor Wilner, «The Apple Was a Northern Invention»

«Wild with Vision» – leidenschaftliches Sehen, Sammeln, Bilder- und Objektmachen

Als ich bei einer Lektüre über Gärten auf das Gedicht der 1937 -geborenen Amerikanerin Eleanor Wilner stiess, dachte ich gleich an die Künstlerin Katharina Rapp. Wilner beschreibt in ihrem Poem, wie die biblische Eva die köstlichen Fruchtkerne («nature’s eyes») des Granatapfels kostet und sie in diesem Akt der Einverleibung zur Sehenden wird und wie sie überwältigt wird vom Anblick der Landschaft um sich herum. Wilner, die in ihren Gedichten anthropologische mit mythologischen Themen verbindet, fokussiert den folgenreichen Moment der Initiation Evas in die Welt. Im Paradies zuvor war blindes Wohlgefallen ohne distinktive Wahrnehmung, ohne Spannung und Erkenntnis ihr Schicksal. Nun aber erfährt Eva neben Freude auch Leid und Schmerz, kurz: die Vergänglichkeit des Lebens. In der mythologischen Figur der Eva beschreibt Wilner aber ganz allgemein die Rolle der Künstlerin, die sich durch aussergewöhnliche Wahrnehmungsfähigkeit auszeichnet und beinahe überwältigt wird vom unerschöpflichen visuellen Wunder, das sich ihrem Auge darbietet und das sie zur kreativ-künstlerischen Arbeit zwingt. «Wild with vision» drückt diese Doppelung aus: die leidenschaftliche Wahrnehmung nährt und treibt den schöpferischen Schaffensdrang an.

Photo- und Skizzenarchiv, Fundus von «Objets trouvés»

Die 1945 in Winterthur geborene Katharina Rapp ist, wie diese Eva von Wilner, ein Mensch mit sehenden und erkennenden Augen. Im unaufhaltsamen Fluss der Bilder erfährt Rapp die Welt als einen Ort, wo sie die faszinierendsten Formen, Zeichen und Gestalten entdeckt. Die Natur ist zur unermesslichen Anmutung geworden, voller visueller Reichtümer. Diese Deutung mag erklären helfen, weshalb Rapp künstlerisch nicht nur über ein, zwei oder drei Motive verfügt, sondern über eine seltene Fülle. Daraus seien zwei Beispiele herausgegriffen. Zuerst das banale: Die wenigsten achten die schwarzen Bitumen-Linien, welche die Risse auf den Teerstrassen abdichten.

Rapp hingegen ist von diesen bizarren und zufälligen Verläufen nicht nur fasziniert, sie nimmt diese «Images trouvées» gleich in ihre photographische Dokumentation auf. Und, dies das zweite Beispiel, auf ihren jährlichen Flügen nach Hawaii ist die Kamera ihre wichtigste Begleiterin. Aus der Vogelschau erlebt Rapp die tief unten liegenden Winterlandschaften Nordamerikas als grossartige Bilderteppiche, welche Natur und Jahreszeiten geschaffen haben.

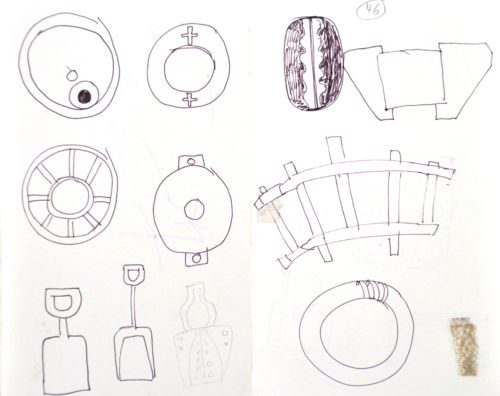

Neben dem Photographieren spielt das Skizzieren eine wichtige Rolle, gleich in zweierlei Hinsicht. Einmal beim Erfassen von Wirklichkeit. So tun sich beim genauen Anschauen eines Blattes und seiner feinen Verästelungen einzigartige Mikrowelten auf. In den Skizzenbüchern finden sich aber mehr als Naturbeobachtungen. In ihren Skizzen transformiert Rapp oftmals Photomotive oder Strandgut aus Hawaii in eine lineare Komposition.

So bereitet sich die Künstlerin Schritt für Schritt auf das Malen vor. Sind Photos und Skizzen medial erfasste Wirklichkeit, die anregt, so lässt sie sich von ihren «Objets trouvés» ebenso inspirieren. Vor allem das Meer hat sich als unerschöpflicher Zuträger von Objekten erwiesen. Was die Wellen in Hawaii oder Ligurien, Orte, wo Rapp einen Teil des Winters verbringt, an den Strand spülen, sind Gegenstände von höchst suggestiver Kraft: alte Taucherbrillen, vom Sand geschmirgelt, dann Teile von farbigen Harassen und Deckeln aus Plastik oder Holzstücke, ausgebleicht wie Knochen.

An diesem zivilisatorischen Müll entdeckt Rapp Formen, die ihren ästhetischen Sinn nicht nur augenblicklich ansprechen, sondern zur aktiven Aneignung animieren: auf Photos, auf dem Skizzenblock oder als Scherenschnitt. So durchdringen sich Sammeln und erste Verarbeitung; Äusserliches wird allmählich verinnerlicht, die «Bilder» sinken in unbewusstere Schichten ab, wo sie transformiert und neu verknüpft werden. Rapp, der jeglicher Kunstjargon fremd ist, beschreibt diesen Prozess als «Einmachen».

Ritualisierte schöpferische Arbeit

Rapps künstlerische Arbeit lässt sich als ein Ritual beschreiben. Das Malen geschieht meist nachts, denn die Dunkelheit blendet die Reize der Umgebung aus, schafft Raum für die Introspektion, für das wache Träumen – alles wunderbare Voraussetzungen für die Imagination: An einem Tisch sitzend und über ihr schwarz grundiertes Blatt gebeugt, beginnt Rapp zu malen, während ihr Partner Geschichten vorliest.

Sie braucht dieses «Setting» (Schiller hatte bekanntlich einen halbverfaulten Apfel in seiner Schublade), weil die Geschichten ihr die innere Zensur auszutricksen helfen. Arbeitet Rapp dagegen im Atelier, dann hat Musik eine ähnliche Wirkung: Besonders das «Stabat Mater» von Pergolesi oder das «Requiem» von Mozart bringen die Wächter zum Schweigen. Dann steigen die Tagesgeschehnisse, aber auch Meldungen aus den Medien wieder hoch und werden im Akt des Malens/Zeichnens mit Bildern aus dem inneren Fundus verwoben, assoziiert, angereichert und zum Teil auch dramatisiert. Abstrakte Formen (in der Natur) werden als Zeichen identifiziert und inhaltlich gedeutet; autobiographische Bruchstücke, Elend und Horror der Nachrichten nehmen Gestalt an. Rapps Malerei ist daher oftmals erzählerisch und biographisch. Gerade jüngere Kunstschaffende sind daran, diese durch die ältere Generation tabuisierte oder negierte Praxis neu zu entdecken. Und weil Rapps künstlerisches Umfeld mehrheitlich durch Spielarten von Konzeptkunst und Minimal Art geprägt ist, wo narrative und biographische Assoziationen verpönt sind, kriegt sie zwischendurch wohlgemeinte Ratschläge zu hören wie: «Katharina, denke doch mal mehr konzeptuell.»

Warum sollte sich Rapp in das Korsett solcher Theorien und Dogmen zwängen lassen, die an den Akademien gepredigt und von vielen Künstlern unverdaut reproduziert werden und schliesslich in so manchem Feuilleton sowie in Katalogbeiträgen unkritisch gefeiert werden, die aber ihrer künstlerischen Wesensart widersprechen? Diese Eigenständigkeit macht Rapp zur Aussenseiterin. Ein ganz leises Lamento über diese Einsamkeit stimmt Rapp möglicherweise auf einem kleinen Blatt an, das mit Tusch- und Aquarellstift ausgeführt ist.

Auf dieser Miniatur, die Teil einer Serie ist, nimmt sie die Klage der französischen Hugenotten auf, welche im preussischen Berlin unter dem Alleinsein litten und -deshalb seufzten: «Moi tout seul», woraus dann die Berliner das lautmalerisch verwandte «mutterseelenallein» gemacht haben. Rapp verwendet nicht nur in diesem Beispiel Sprache, deren Assoziationsreichtum sie überaus schätzt.

Serien als Problemlösung

Beim Blick auf ihr vielfältiges Werk fällt auf, dass Rapp häufig in Serien arbeitet. Solche Berührungspunkte mit der Konzeptkunst sind aber eher zufällig. Dennoch ist es bemerkenswert, wie ein Thema, beispielsweise Flussimpressionen, innerhalb des gleichen quadratischen Formats präsentiert wird, obschon viele Motive ein anderes Format verlangten und darum angeschnitten sind. Deswegen glaubt man zuweilen Schnappschüsse sich -bewegender Gegenstände vor sich zu haben. Aber Rapp ist nicht an der -Bewegung interessiert. Ihr Problem ist die Überfülle der Flussmotive, und diese kann sie nur in einer (selektiven) Serie dem -Betrachter angemessen zeigen. Jedes Bild ist zwar für sich autonom, was die jeweilige Koloristik wie auch die Formen betonen. Im dicht gehängten Neben- und Übereinander einer Wandinstallation bringt Rapp dieses Übermass an Eindrücken wenigstens in reduzierter und kontrollierter Form zum Ausdruck. Der Betrachter seinerseits erfährt gegenüber einer solchen Wand zumindest ahnungsweise das Gefühl des Überwältigtwerdens durch Eindrücke.

Koloristik und Graumalerei, Miniatur und Monumentalität

2004 entstanden diese Flussbilder.

Typisch für Rapp ist eine reich nuancierte Farbpalette, sowohl innerhalb des einzelnen Bildes wie über die ganze Serie betrachtet. Bemerkenswert ist der Abstraktionsgrad; die reale Flusslandschaft zeigt sich als ein feines Gewebe von Pinselstrichen, die oft als amorphe Felder von dunkeln Linien gefasst sind. Der Bildraum bleibt vage und widersetzt sich in den meisten Fällen den Versuchen des Betrachters, eine rational nachvollziehbare Raumerfahrung zusammenfügen zu wollen. Am perspektivisch korrekten Raum ist Rapp nicht interessiert. Sie nimmt vielmehr die Suggestion der Natur auf und entwickelt diese in Richtung einer abstrakten Komposition zum Teil locker gesetzter Formen.

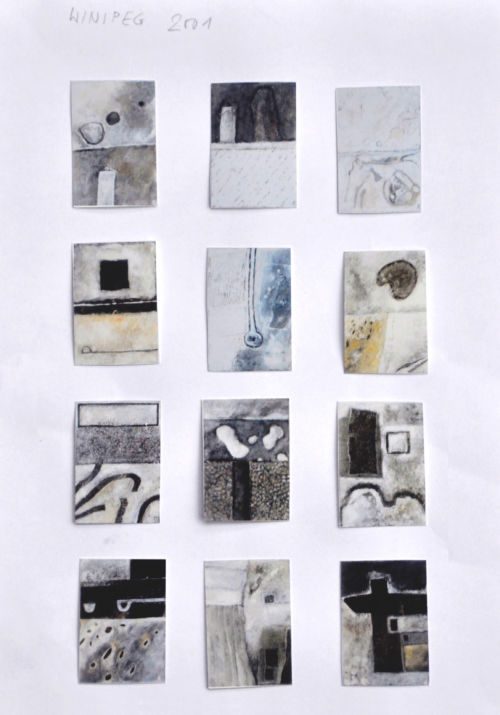

In der Serie der Flugbilder erkennt man Ähnliches. Betrachtet man die Hawaii-Serie (2001, rechts), neben der Nordamerika-Sequenz (2000, links), dann wird bewusst, wie Rapps Farbsensorium sich auf die gegensätzlichsten Farbspektren einlassen kann: In der exotischen Landschaft blühen die intensiven Farben auf, vor allem Blautöne neben Orangerot, und offenbaren ihre verführerische Opulenz. Interessant an dieser 32-teiligen Serie ist, wie die eine Hälfte eher landschaftliche Assoziationen weckt, die andere dagegen überrascht nicht nur mit einer ausgeprägten Frontalität, sondern ebenso durch eine erstaunlich streng strukturierte Bildgeometrie, welche die Distanz zur geschauten Welt verstärkt. Farb- und Formenexperimente wirken aber nie auf forcierte Art provokativ. Vermutlich geht es Rapp bei ihren «Recherchen» nicht zuletzt um die Intensivierung von Stimmungen.

Die winterliche Topographie Nordamerikas in der Serie «Flug über Winnipeg» (2000) löscht die bunten Farben aus und bringt stattdessen eine Mischung aus Weiss, Grau und Schwarz ins Spiel, eine introvertierte Tonalität, bei der das Atmen ruhiger wird. Aus dieser Winterserie sticht ein Hochrechteckformat besonders heraus.

Es zeigt einen klaren Streifenaufbau, wobei das untere Feld rund die Bildhälfte einnimmt. Das Bild kann als Luftansicht interpretiert werden, doch das hohe Format lässt eher an eine Schichtung denken. Das unterste Band wird durch dunkle Streifen, eine Art von Buchstabenfragmenten, durchschnitten (vermutlich Wegspuren im Schnee); darüber folgt eine pointillistische Grisaille, während den Abschluss ein schwarz gerahmtes Monochrom bildet. Obschon dieses Bild nur gerade mal 12,5×18cm misst, vermittelt die spannungsvolle Teilung eine latent wirkende hieratische Monumentalität. Rein oberflächlich betrachtet, steht dieses Bild der Minimal Art sehr nahe. Doch im Gegensatz zu dieser Richtung geht Rapp vom Eindruck von Landschaften aus, welche durchaus eine monumentale Wirkung haben können.

Aber weshalb wählt die Künstlerin deshalb nicht ein Grossformat, wie übrigens auch bei den Hawaii-Landschaften, wo sich das Monumentale ebenfalls schon andeutet? Vermutlich hat ihre Vorliebe für das Miniformat einen ganz pragmatischen Hintergrund. Die räumliche Enge, speziell in Hawaii, aber auch in Ligurien, zwingt sie eigentlich zum kleinen Format; vielleicht ist Rapp sogar Konzentration wichtiger als Expansion. Dennoch entstehen, vorwiegend in ihrem Atelier im Oxyd in Winterthur-Wülflingen, wo ihr eine gute Infrastruktur zur Verfügung steht, Grossformate. Wann holt Rapp die grossen Papierbogen hervor? Es sind weniger die kontemplativen Momente, viel eher Phasen, wo die Emotionen eruptiv hochsteigen und Wut, Angst, zuweilen Verzweiflung im Akt des Malens nach aussen drängen. Vielfach reicht dann nicht ein Bogen, sondern gleich drei liegen nebeneinander und fügen sich zum Triptychon, wie beispielsweise bei jenem grossartigen Schlachtfeld, wo die Pinselhiebe wüten und die Farben wie Tränen rinnen, wo ein rotes Gebilde, halb Kreatur, halb gestürzter Turm, in einem nachtfarbenen Morast zu versinken droht.

Palmen und Strandgut

Was für ein Gegensatz, wenn man diesen «Abstract Expressionism» mit der 2007/2008 entstandenen Palmen-Serie vergleicht!

Dort beängstigende Gefühlseruption, hier reinste Freude an ornamentaler Stilisierung und exotischer Farbigkeit. Dem Motiv entsprechend wählte Rapp hier ein sehr schmales Hochformat. Zwei Aspekte interessieren an dieser Serie speziell: die Palme als Negativform und die lange Zeit tabuisierte Ornamentik. Der schwarze Malgrund spielt hier eine tragende Rolle, weil die Palme als Negativform bestehen bleibt. Die bei einigen Beispielen herrlich grazile Bewegung des schlanken Stammes ist das Resultat einer höchst präzise gemalten Umgebung. Fasziniert folgt man den vielfältigen, stark stilisierten Kronen der Palmen, die gewiss durch die Bilder aus dem Fundus, etwa Blattrispen, inspiriert sind. Pure Freude an Farben und Formen, die sich zu verspielten, mitunter auch strengeren ornamentalen Mustern finden, scheint auf. Vielleicht ist der Vergleich ein bisschen hoch gehängt, aber bei Henri Matisse (1869–1954) findet sich eine ähnliche Begeisterung für das ornamentale Fest. Bereits beim einstigen Rivalen Picassos ist zu beobachten, dass die Hierarchie zwischen Sujet (Figur) – oftmals eine weibliche Figur, bei Rapp die Palme – und Grund aufgehoben ist. Ganz intuitiv und keineswegs in bewusster Auseinandersetzung nimmt Rapp Rekurs auf diese Praxis der Gleichwertigkeit von Figur und Grund. Daran hält Rapp im Prinzip auch in der Serie «Strandgut» (2006–2008) fest, obwohl der optische Eindruck gerade das Gegenteil nahelegen würde.

Von einem farbigen Grund hebt sich eine schwarze, scherenschnittähnliche Form ab. Diese ist wiederum das Resultat einer Negativform. Rapp hat aus ihrem riesigen Fundus an Strandobjekten rund sechzig ausgewählt und zunächst den dreidimensionalen Gegenstand in einen nun flächigen Scherenschnitt transformiert. Um diese Folie herum malte nun Rapp den scheinbaren «Grund». Aber für solche Verfahren und die damit verbundenen begrifflichen Vexierspiele braucht man sich gar nicht zu interessieren, denn es sind einerseits vorab wiederum die optische Prägnanz, Vielfalt und begeisternde Schönheit dieser Alltagsformen, die faszinieren, und andererseits das farbige Umfeld, das geometrischer Farbmalerei täuschend ähnlich sieht. Eingebunden in die Ordnung der Wandinstallation, treten die flächigen Formen als abstrakte Fragmente des vom Meer angespülten Zivilisationsmülls auf. Es ist überaus erstaunlich, wie es Rapp in verschiedenen Farb- und Tuschstiftzeichnungen (2008) gelingt, ähnliche Formen – diesmal aber zeichnerisch erfasst und aus der zentrierten Frontalität befreit – durcheinanderwirbeln zu lassen.

Spielfelder und Schleuderfahrt

Wie stark Rapps künstlerische Arbeit durch Medienereignisse geprägt sein kann, illustrieren zwei Werke aus einer weiteren Serie. Bankenkrise und Fussball-EM haben Rapp zu zwei lapidaren, aber höchst spannenden Bildern inspiriert. Spiele und Spielfelder werden zu Metaphern für das soziale Regelwerk in unserer Gesellschaft. «Eile mit Weile» dient Rapp als Vorlage für ein grossartiges Bild, das man in dieser Art noch nie gesehen hat, weil niemand zuvor die Bildhaltigkeit dieses speziellen Spielfelds erkannt hat.

Eingespannt zwischen zwei schwarzen Balken, wird die total zentrierte Komposition des Originals übernommen: in der Mitte der schwarze Himmel, in den Ecken die vier Punkte für das «Daheim», von wo aus der ungesicherte und risikoreiche Weg in Viertelkrümmungen zum Ziel führt. Die verspielte und locker gesetzte Farbigkeit und im Gegensatz dazu das Schwarz, das wie als böses Omen droht, zusammen mit der Spielfeldstruktur ergeben einen zwischen schönster Ästhetik und düsterer Prophetie oszillierenden Eindruck. Wie sich eine Malerei, die keinen Inhalt duldet, selbst kastriert, macht ein weiteres Bild deutlich, das ein Fussballfeld in leicht modifizierter Form zum Ausgangspunkt nimmt.

Wiederum verblüfft die abstrakte Qualität eines Fussballfeldes, das von den Farben und der Unterteilung her sehr frei umgesetzt wird, durch die Beschriftung jedoch, die ganz den Regeln dieser Sportart gehorcht, eine ebenso überraschende gesellschaftliche Transparenz erhält. Bild, Regel und Wort verweisen stets auf neue Bedeutungsebenen, die zwar leicht zu entschlüsseln sind, aber erstmal von der Künstlerin in diese vielschichtige Form gebracht werden mussten.

Reisen im Auto vermittelt eine ganz andere Sicht als Fliegen. Auf der Fahrt nach Ligurien schoss Rapp eine Unzahl von Photos, die sie später frei in Gouache-Bilder umsetzte.

Sie konzentriert sich auf die nüchtern urbane und industrielle Topographie: Ansichten von Auf- und Abfahrten, Tunnels, Leitplanken, Häusern, Industriekomplexen und Verkehrszeichen sind Teil einer inszenierten Raumtiefe mit unheimlicher Sogwirkung. Aus der sachlichen Photoreportage ist weder ein «Road Movie» noch eine pittoreske Landschaftsschilderung geworden. Trotz einer punktuellen Farbigkeit, die aus der grau-weissen bis schwarzen Tonalität heraussticht, herrscht eine bleierne Stimmung: Der Betrachter wähnt sich – trotz Leitplanken und (verwirrenden) Verkehrszeichen – eher auf einer Schleuderfahrt mit ungewissem Ausgang.

«Zeige deine Wunde» (Beuys)

Rapp arbeitet nicht nur zweidimensional. Verschiedentlich hat sie Rauminstallationen aufgebaut, was sehr naheliegend ist in Anbetracht ihres umfangreichen Fundus. In Zusammenarbeit mit Andreas Fritschi entstand eine Bodenarbeit, in welcher der Gegensatz zwischen Minimal Art und Strandgut, zwischen der Auslegeordnung von identischen Holzkistchen und dem Arrangement von Schwemmholz, Nüssen sowie Plastikteilchen thematisiert wurde (1999).

Im Oxyd in Wülflingen bespielte Rapp später einen ganzen Raum mit ihren Strand-Fundstücken.

Weit persönlicher und insgesamt bedeutungsvoller sind indessen die Arbeiten mit diversen Schneiderbüsten. «Zeige deine Wunde» ist zwar der Titel einer Rauminstallation von Joseph Beuys (1921–1986) im Münchner Lenbachhaus (1974–1975); er würde aber bestens zu den in den letzten fünfzehn Jahren entstandenen Puppen Rapps passen. Beuys’ Installation zeigt u.a. zwei Leichenbahren aus der Pathologie neben anderen medizinischen Geräten. Beim deutschen Schamanen geht es meist um Verwandlung, hier um Vergänglichkeit, aber auch deren Überwindung, um Schmerz (Wunde) und Heilung.

Schmerzen gehören zu Rapps Leben. Die schweren Erkrankungen und Operationen zeichnen ihren Körper. Dem Schmerz kann man nicht ausweichen, er ist unmittelbare physische Qual. Dieser «Physicality» der Schmerzen und Wunden gibt Rapp direkten Ausdruck und Form, Punkt für Punkt: Wo Chirurgen an ihrem Körper gewirkt haben, schneidet sie nun selbst auf oder amputiert sie – am Ersatzobjekt, an der Schneiderpuppe.

Verschiedene Körperstellen weisen rote oder schwarz-weiss gestreifte Flickstellen auf – ein Flickenkörper, den Rapp vor einen schwarzen Rahmen hängt, ein deutliches Memento mori.

Wie für Beuys, so auch für Rapp ist Kunst ein Ort der Heilung. Die simple Transparenz der von Rapp geschaffenen Bedeutungsebenen entspricht der Direktheit und Unmittelbarkeit der Schmerzen und des Leidens. Bis über das Mittelalter hinaus verkörperte dies – ebenfalls für jedermann verständlich – der Schmerzensmann. Rapp bringt jetzt, bewusst oder nicht, die «Schmerzensfrau» ins Spiel. Diese (ironische) Umkehrung ist nicht nur Teil einer Heilung, darin reflektiert sich ein Emanzipationsprozess.

Eine weitere Serie dieser Büsten setzt sich mit der Rolle der Frau auseinander. Im Brockenhaus entdeckte Rapp eine Schneiderpuppe, die sich an die jeweilige Körperfülle anpassen lässt.

Sie stammt aus dem amerikanischen «Good Housekeeping»-Programm. Rapp, die – wie die meisten ihrer Altersgenossinnen – die traditionelle Frauenrolle internalisiert hatte und sich mühsam daraus befreien musste, nimmt solche Funde zum Anlass, die Geschichte einer schwierigen Emanzipation aufzuarbeiten: Der ganze Oberkörper ist bedeckt mit dem handgeschriebenen Wort «verbinden»; quer dazu steht an verschiedenen Stellen in roter Tinte das doppelsinnige Wort «Schnittkante» (ein Begriff aus der Schnittmusterpraxis).

In Hawaii, auf einer Abfallhalde, rettete Rapp eine andere Schneiderbüste. «Rundherum sprossen Gräser», erinnerte sich Rapp. Diese Assoziation fand später Anwendung: Der Rücken dieser Schneiderbüste ist mit grünen Papiermaché-Spitzen besetzt.

Sie wirken wie abwehrende oder schützende Stacheln; vor dem Hintergrund der spriessenden Gräser und einem zweiten Bild, Tulpen, die im Frühling aus dem Boden ans Licht stossen, etabliert sich neu eine durchaus positive Bedeutung. Weggeworfenwerden braucht nicht ein finales Schicksal zu sein. Diese Arbeit erweist sich als ein schönes Beispiel für Rapps vernetztes Fühlen, Denken und Schaffen, das sich trotz manchmal drohendem Untergang nicht unterkriegen lässt.

Assoziative Mehrdeutigkeit findet sich in den Kleidungsstücken verschiedener Büsten.

Das scheinbar mit Pailletten besetzte Mieder entpuppt sich aus der Nähe als mit Knöpfen gepanzertes Oberteil – die Verführung kippt in die Abwehr. Rapp dürfte in diesen Skulpturen der amerikanischen, 1911 in Paris geborenen Künstlerin Louise Bourgeois nahestehen. Diese gesteht, dass ihr das Aufarbeiten von traumatischen Kindheitserlebnissen das künstlerische Schaffen ermöglichte. Von Bourgeois stammte eine weitere bemerkenswerte Aussage: «Wenn ein Junge geboren wird, dann ist die Familie glücklich. Wenn ein Mädchen geboren wird, dann findet man sich damit ab.» All ihre schöpferischen Impulse, so Bourgeois, stammten aus ihrer Kindheit. Was Bourgeois in diesem Zusammenhang ungesagt lässt, was für Rapp indes ebenfalls gelten könnte: Beide kämpfen mittels Kunst um Formen der Anerkennung, die ihnen in ihrer Kindheit (zum Teil) versagt blieben. Rapp wurde zwar, anders als Bourgeois, von ihrem Vater geliebt und gefördert; ihre Mutter, selbst in der damals üblichen Hausfrauenrolle gefangen, disziplinierte und formte das Mädchen mit Aufgaben im Haushalt.

Während andere Kinder draussen spielen durften, musste Katharina stricken. «So verhasst mir einst diese Tätigkeit war, so lieb ist sie mir jetzt geworden», gesteht Rapp. Mag man in dieser neuen Einstellung eine Art Versöhnung (mit der Mutter) erkennen, so sind im Stricken noch ganz andere Bedeutungen verborgen. Mit jeder Masche werden Erlebnisse und Gefühle verarbeitet. Und wie beim Malen ist Rapp an ästhetischen Fragen, welche die Entstehung von Farbmustern betreffen, interessiert. Zum Reiz, mit einer beschränkten Auswahl an Farben zu arbeiten, gesellt sich die Herausforderung, Rhythmen zu komponieren, die zwischen Harmonie und Dissonanz eine Spannung aufbauen.

Als ein «Stück Leben» bezeichnet Rapp ihre Schals: «Es hört plötzlich auf, und wir haben nicht alles harmonisch abschliessen können.» Kann der Schal als Accessoire getragen werden, so verbindet sich mit diesem Kleidungsstück die Funktion des Schutzes (vor Kälte) und des Wärmespenders. Rapp hat diesen Gedanken radikal weiter entwickelt und eine Körperhülle gestrickt.

Darauf ist das Muster eines Hauses zu sehen. Hülle und Haus werden identisch, bleiben aber nicht auf sich selbst bezogen, sondern verweisen auf weitere Bedeutungsketten wie Körper, Schutz, Intimität, Innen, Aussen… Wie der Schal endlos weitergestrickt werden könnte, so reisst die Assoziationskette nie ab. Ist es indes charakteristisch für Rapp, dass in diesen Wort- und Bedeutungssequenzen keine ironischen Verschiebungen zu beobachten sind? Man müsste die Frage näher untersuchen, vor allem jene, weshalb Rapp auf den in der Kunst so beliebten Schutzmechanismus der Ironie zu verzichten scheint.

Domestizierung des Phallus

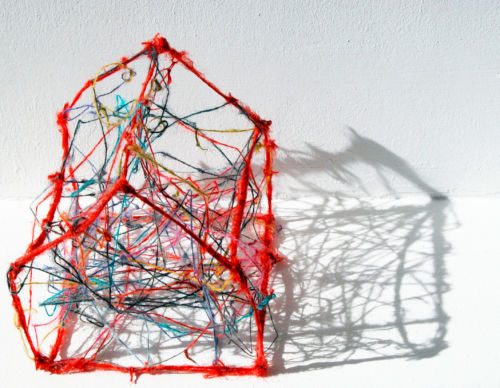

Die Gruppe der Häuser-Objekte ist so klein dimensioniert, dass sie beinahe übersehen wird. Diese Skulpturen bereichern aber das Gesamtwerk um eine weitere eigenständige Dimension.

Trotz des Einzigartigen gibt es Berührungspunkte, wenngleich sie vielleicht eher zufällig sind und weniger im bewussten Dialog entwickelt wurden. Die Verwandtschaften mit einer surrealistischen Praxis sind dennoch offensichtlich. Katharina Rapps «Häuser»-Objekte stehen grundsätzlich den Architekturmodellen nahe, unterscheiden sich jedoch von diesen insoweit, als sie weder auf räumliche Funktion noch Massstabtreue pochen. Statt Sachlichkeit evozieren sie im Gegenteil eine wunderbar verspielte, mit Spitzen und Abgründen unterfütterte Bastel- und Strick-Poesie (auch darin zeigt sich eine gewisse Nähe zu den Bemühungen jüngerer Künstler). Ein Haus mit schwarzem, nägelbewehrtem Sockel und Dach, dazwischen ein helles Band mit weissübermalten Wörtern und in die Wand eingelassenen, farbig konturierten Fenstern. Aus dem Dach heraus wächst ein Gewirr von Drähten, an deren Enden farbige Trichter wie Blüten fixiert sind. Zarte Antennen und Fühler der Wahrnehmung stellen wohl die Verbindung von innen nach aussen her. Als eine Art Pendant dazu lassen sich jene «Häuser» verstehen, die auf Wände und Dach verzichten, nur die Umrisskonturen markieren und so den Blick freigeben auf einen Knäuel von Drähten – auf ein Chaos oder die Nervenfäden in unserem Hirn? Als filigranes Schattennetz auf den Boden projiziert, wandelt sich die lichte lineare Skulptur und verliert in der Fläche ihren ohnehin reduzierten materiellen Charakter noch ganz, wird zur flüchtigen Zeichnung. Daneben stehen Plattformen auf grazilen, zerbrechlichen Stützen – prekäre Orte oder Bühnen für imaginäre Dramen. Kurz: Man sieht in diesen Miniszenen die unsicheren, fragilen Voraussetzungen eigener Existenz reflektiert.

Einst machte Meret Oppenheim Furore mit der pelzgefütterten Tasse, deren erotische Konnotation wie ein Stromstoss durch die Pariser Gemeinde der Surrealisten fuhr. Dieses Ereignis lässt sich nicht wiederholen, selbst wenn Katharina Rapp so etwas wie die Domestizierung des Phallus gelingt. Wie hat die Künstlerin das geschafft? Ganz einfach, indem sie das Modell eines Hochhauses in eine gestrickte Hülle verpackte.

Das rote Wollkleid mit seinen raffinierten, Fenster imitierenden Mustern nimmt dem Turm den Charakter von Potenz und Stärke in einer einzigartigen Radikalität, wie das sonst nur noch Legenden aus der griechischen Mythologie gelingt: etwa wenn der Kraftkerl Herkules zu Füssen der spinnenden Omphale sitzen muss, deren Sklave er zur Strafe für die Ermordung des Iphitos geworden ist. Mit traumwandlerischer Sicherheit und wunderbarem Witz hat Katharina Rapp den Männlichkeitswahn zur impotenten Geste reduziert.

Experimentierfreudige Quereinsteigerin mit Selbstzweifeln

Rapp hat, bedingt durch ihre Krankheit, ihren Beruf als Primarlehrerin aufgeben müssen und sich erst im Alter um fünfzig als Quereinsteigerin professionell der Kunst zugewandt. In Winterthur fand sie ein schwieriges Pflaster vor. Entgegen einer Population von über 100’000 Einwohnern und Einwohnerinnen herrscht eher noch ein Kleinstadtmilieu, wo eine Künstlergruppe ihre Dezember-Ausstellung wie einen Schatz hütet, wo zu viele Epigonen mit wenig wuchern müssen, wo der Besuch einer Kunstschule schon das Eintrittsbillett in die Szene garantiert, wo eine Experimentierfreudigkeit und Wachheit, wie sie Rapps künstlerischen Weg prägen, Raritäten sind. Was Rapp zusätzlich suspekt macht, ist ihr Verständnis von bildender Kunst, wonach diese Teil einer grossen Bildererzählung ist, worin das Schicksal einzelner Menschen in Schmerz und Freude, Genuss und Leid, Verletzung und Heilung, Erstarrung und Verwandlung, Leben und Tod dargestellt wird. Rapp stellt, trotz intensiver und manchmal quälender Selbstzweifel, diesen zutiefst traditionellen Ansatz, der sich, wie gezeigt, durchaus der Mittel der Moderne bedient, nicht in Frage. Aber indirekt stellt sie natürlich eine Kunst in Frage, die eine solche Praxis negiert und ignoriert. Rapp insistiert auf dem Inhaltlichen und hält sich an Prämissen, die bis zum Expressionismus gültig waren. Das ist bereits schon wieder ein bisschen avantgardistisch in Bezug auf ihre Generation. Nicht zuletzt darum lohnt sich die Auseinandersetzung mit diesem einzigartigen Œuvre.

Peter Killer

Katharina Rapps Häuser – Lebensspuren, verinnerlicht, veräusserlicht

Das Schlimmste, was einem Künstler passieren könne, sei, dass er nach einem «Œuvre complet» trachte, im Streben nach einem abgerundeten Ganzen seine Experimentierfähigkeit verkümmern lasse, sagte Henri Matisse. Katharina Rapp hat sich über alle Jahre eine unbeschwerte kindliche Neugierde und Spiel- und Gestaltungsfreude bewahren können. Künstler werden ist nicht schwer, Künstler bleiben aber sehr. Bei vielen steht echte Kreativität am Anfang, die später aber in Routine verkommt. Besonders gefährdet sind akademisch Ausgebildete, die gelernt haben, was «richtige Kunst» ist und, sich in falscher Sicherheit wähnend, die Risiken des permanenten Neubeginns scheuen – im Gegensatz zur Autodidaktin Katharina Rapp.

Katharina Rapps Schaffen kann nicht anders sein als disparat, sprunghaft, vielfältig, divers, immer wieder überraschend – denn es entsteht als bildnerisches Tagebuch (wobei sie manche Werke natürlich über ein einziges Tagewerk hinaus beschäftigen). Im Gegensatz zu vielen anderen Künstlerinnen und Künstlern entsteht ein neues Werk nicht als Antwort oder Weiterentwicklung des vorangegangenen. Der Initialmoment ist der Kalendertag, sind die Gefühle, Erlebnisse und Informationen der verschiedensten Art, die sie bei Arbeitsbeginn beschäftigen. Und da jeder Tag, jede Stunde, Minute und Sekunde immer neu sind, noch nie da waren, unwiederbringlich verfliessen, können die neuen «Seiten» in Katharina Rapps Bildtagebuch nie den alten gleichen. In diesem «Tagebuch» reihen sich Bilder aneinander, es mehren sich aber auch die Fundobjekte, mit denen sich die obsessionelle Sammlerin umgibt.

Bei aller Inkohärenz gibt es aber einen roten Faden, der sich durchs ganze Schaffen zieht: die Häuser.

Die globale Computersprache hat die im Deutschen klare Trennung zwischen Symbol und Zeichen durcheinandergebracht: Als «Symbols» werden neustens und irrtümlicherweise Bildzeichen bezeichnet, die auf eindeutige Funktionen verweisen. In unserer tradierten Sprache hingegen ist ein Symbol ein Bild mit komplexer, individuell interpretierbarer Bedeutung. Das Symbol Kreis (bzw. eine runde Scheibe) kann zum Beispiel für Vollkommenheit, für das Absolute, für Einheit stehen; in der Jungschen Psychologie für die Seele und das Selbst. Ist ein weisses Rund aber rot umrandet, dann wissen wir, dass wir eine Fahrverbotstafel vor uns haben, dann handelt es sich um ein Zeichen, ein Verkehrssignal – nicht um ein Symbol, wie die Computergeneration meint. Manchmal setzt sich in Katharina Rapps Bildgedächtnis ein unterwegs gesehenes Haus fest, das sie später zeichenhaft und stark transformiert auf den Malgrund setzt. Die meisten ihrer auf vielfältigste Weise gestalteten «Häuser» bilden aber nicht Gesehenes ab, sondern entstehen aus dem Inneren der Künstlerin heraus, sind also Symbole, Metaphern.

Katharina Rapp hat wie andere Kinder schon früh gezeichnet und gemalt. Aber nie damit aufgehört. Seit die Primarlehrerin 1993 aus gesundheitlichen Gründen frühpensioniert wurde, kann sie sich ganz der Kunst widmen. Vorher und nachher sind ungezählte «Häuser» entstanden. Viele Werke mit gleichem Sujet: eine Serie, ein Zyklus? In keiner Weise. Vielmehr: Stationen aus einem Künstlerinnenleben.

Kinder denken sich in Puppenhäuser hinein, bauen aus Kartonschachteln ihre eigenen Wohnungen, aus Tüchern Zelte, können sich unter Tischen mit langen Tischtüchern einrichten, nageln sich Baumhütten. Was sie da unternehmen, spiegelt die Ursehnsucht nach Geborgenheit. Erwachsen geworden, gestaltet man – meist unbewusst – die Wohnung, das Haus nach ähnlichen Wünschen. Doch dann kommt Komplementäres dazu: der Drang nach Freizügigkeit, nach Freiheit, nach Welterfahrung. Aus- und aufbrechen zu können gehört ebenso zu den Urbedürfnissen wie Wärme und Schutz.

Der Mythos des Ahasveros, des bemitleidenswerten «Ewigen Juden», berichtet vom Fluch des ruhelosen Unterwegsseins. Ich wage zu behaupten, dass sich psychische Gesundheit u.a. aus der Balance zwischen Geborgenheit und physischer Freiheit ergibt. Selbst wenn eine Gefängniszelle noch so gemütlich eingerichtet ist, bleibt sie ein Ort der Qual und Pein, weil der Insasse in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist.

Die beiden Aspekte des Rückzugs und des Aufbruchs verschmilzt Katharina Rapp immer wieder in ihren Bildern und Plastiken. Ihre Häuser haben Flügel, heben ab oder stehen auf Stelzen wie Mondfähren.

Bei sich selber sein – und in der Welt sein. Katharina Rapp lebt den Ausgleich dieses Gegensatzes. Nicht nur die Winterthurer Wohnung und das Atelier über den Oxyd-Ausstellungsräumen sind ihr Heimat geworden, sondern auch ein kleines Haus in Ligurien, in dem sie jedes Jahr einige Monate verbringt. Ausserdem hält sie sich fast jedes Jahr bei guten Freunden in Hawaii auf. An allen diesen Orten hat sie Wurzeln geschlagen – wie eines ihrer Häuser aus dem Jahr 2007.

Eine Wohnung oder ein Haus sind mehr als nur Räume zum Essen, Ausruhen und Schlafen. Wenn Rilke in seinem Gedicht «Herbsttag» schreibt: «Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr», dann geht es nicht um den verpassten Erwerb von Bauland und die unterlassenen Gespräche mit einem Architekten und Handwerkern, es geht hier um ein psychisches und geistiges Behaustsein. Und: Wenn Katharina Rapp ihre Häuser mit gestrickten, wärmenden Wollhüllen umgeben hat, dann polt sie Rilkes schmerzliche Erfahrung zu einem positiven, originellen Bild um.

Katharina Rapp arbeitet ohne Konzepte und ohne Strategien, vielmehr lässt sie ihr «Es» unbehindert und unzensuriert wirken. Je nach Verfassung und Gemütslage entstehen heitere, farbintensiv fröhliche Häuser und Hauslandschaften – oder chaotische, von Kriegsgewalt erfüllte. Schmerz und Krankheit kann die Künstlerin ebenso direkt im Haus-Thema spiegeln wie die Wärme eines südlichen Sonnentages. Katharina Rapps «Häuser» sind tiefe Lebensspuren. Sie sind authentisch, echt. Mehr will ich von Kunstwerken nicht erwarten.

Herbert Büttiker

Die eigene Zone im Kampf ums Kunstgelände

Das ist Kunst! Ist das Kunst? Das ist keine Kunst. Ist das keine Kunst? Einen Konsens in Sachen Kunst gibt es nicht oder nicht mehr. Einig dürfte man sich nur darin sein, dass das berüchtigte «Anything Goes» die Kunst zum Verschwinden bringt, denn zu ihr gehört die Unterscheidung von Kunst und nicht Kunst, das Urteil, das sich verbindlich gibt, weil es danach strebt, die «Künstler und die Seinen» zu verbinden. Beides zusammen, der Verlust von Konsens und der Wille zur Verbindlichkeit führt die Künstler in den Kampf der Selbstbehauptung, der die Kunstwelt fraktioniert, Abgrenzung zum Hauptanliegen macht, zum Zweck, der die Mittel heiligt.

Ein Bild der Winterthurer Künstlerin Katharina Rapp in einer am Donnerstag in Zürich eröffneten Ausstellung beleuchtet diesen Sachverhalt eigentümlich. Die Eigentümlichkeit beginnt schon damit, dass das Bild in der Eindeutigkeit seiner Aussage, die an einen Cartoon erinnert, für diese Malerin ungewöhnlich ist. Die Proklamation einer kunstfreien Zone, in der sich Kunst, ihre Kunst, erst entfaltet, ist ein überraschendes, aber einleuchtendes Paradox.

Kunstfreie Zone, Spielplatz . 2007 . Gouache auf Papier . 100 x 70 cm

Wie das Zentrum rund und voluminös den Platz der Kunst- und Nichtkunst-Auseinandersetzung verdrängt, spricht dabei für selbstbewusste Stärke, die blasse Schrift für Zurückhaltung. Aber das Rot der Linie, ihrerseits eine Grenze, weist auf Verletzungen hin, und da sind auch Stachel, Instrumente der Aggression oder der Abwehr. Ist also nicht auch dieser Spielplatz – abgesehen von der subjektiven Wertung, die ihn gegen die anderen Felder abhebt – nur ein weiteres Phänomen der Besatzermentalität im Kunstgelände?

Die Ausstellung als Ganzes spricht dagegen. Da zeigt sich ein Werk, das sich nicht um Kriterien der Zuordnung kümmert. Es blüht auf dem Spielplatz für sich, man könnte es ein vegetatives nennen. Kreative Intelligenz lässt es – mit dem Material der (Kunst-) Welt – aus sich heraus wachsen.

Bild 1: Eile mit Weile (Bankenkrise) . 2007 . Gouache auf Papier . 100 x 70 cm

Bild 2: Nachmittägliches Energieloch . 2007 . Gouache auf Papier . 100 x 70 cm

Bild 3: Spielfeld (Fussball-EM) . 2007 . Gouache auf Papier . 70 x 100 cm

Bild 4: Zähle! . 2007 . Gouache auf Papier . 70 x 100 cm

So macht auch «Kunstfreie Zone, Spielplatz», genauer betrachtet, nicht nur eine Aussage über die Befindlichkeit in der Kunstwelt, sondern es ist selber auch ein Stück Leben vom Spielplatz. Dass der Eigensinn nicht Behauptung und künstlerische Strategie ist, sondern eine vitale Kraft, macht die erfrischende Wirkung des Bildes aus, von der man sich gern anstecken lässt – übrigens weit über Kunstfragen hinaus.

Herbert Büttiker in «Der Landbote», Samstag, 10. Mai 2008, zur Ausstellung in der Paulus-Akademie Zürich

Adrian Mebold II

Überlebenskunst – Seelenkunst

Der neue Kunst und Kulturraum kuk! in Neuhegi zeigt Werke von Katharina Rapp. Die Winterthurer Künstlerin bringt mit ihrer Malerei und ihren Objekten etwas Kunstseele in die noch seelenlose Peripherie.

Die Winterthurer Künstlerin Katharina Rapp hat etwas, über das viele Kunstschaffende nur in bescheidenem Mass verfügen: eine kreative und produktive Wahrnehmung, die aus dem Erlebten und Erlittenen, Geschauten und Gefundenen etwas macht, malt, zeichnet, baut oder konstruiert und auf diesem Weg der Verwandlung an einen Ort gelangt, wo – für die meisten sichtbar und verstehbar – Kunst voller Schönheit, Abgründigkeit und Witz entsteht.

Rapp weiss selbst nicht genau, wie das geschieht. Natürlich ist solch ein intuitives Schaffen nicht Mainstream und hebt sich ab von der gerade aktuellen neo-konzeptuellen Dossierkunst. Der Architekt Hans Suter, Initiant der Wohnüberbauung «Giesserei» am südlichen Rande des Eulachparks, hatte früher schon Gefallen an Rapps Bildern und Objekten gefunden und gewann die Künstlerin für seine erste Ausstellung im neuen Kulturraum kuk! (Raum für Kunst und Kultur in der Giesserei).

Suter will aus seinem hellen, weiss gestrichenen Maisonetteatelier nicht nur einen multikulturellen Begegnungsort für die Bewohnerschaft von Neuhegi machen, sondern auch die Kunstinteressierten aus der ganzen Stadt in das neu-urbane Entwicklungsgebiet locken.

Rapp schafft Gegenwelt

Da draussen in der Peripherie, wo alles so geplant, so neu ist – und so unbeseelt erscheint –, stellen die Arbeiten von Katharina Rapp eine Art Gegenwelt dar. Viele dieser Werke sind dem lähmenden Schwarz depressiver Stimmungen abgetrotzt worden, sind daher immer auch Überlebenskunst. Aus dem Blick auf die grünen Spiegelungen auf dem fliessenden Gewässer werden dann Bilder, auf denen sich Wasser, Himmel, Steine, Gräser und Äste in einem kleinen abstrakten Naturkosmos wiederfinden.

Und der inneren Bewegung entspricht die äussere: die Reisen, nach Italien oder Berlin und bis vor kurzem auch nach Hawaii. Die Farben wechseln dort zu warmen Tönen; schwarze Palmen als verschattete Silhouetten tauchen in einem flächigen Mosaik exotischer Farbigkeit auf, in deren Gesellschaft sogar das Schwarz als samtene, zärtliche Berührung empfunden wird.

Bedeutung mit Witz

So ganz anders in der Wirkung dann die gleiche Farbe in der «Gondola», die einem venezianischen Boot ähnlich ist, das aber nicht Touristen transportiert, sondern die Toten ins Jenseits schaukelt. Darüber hängen Bilder, die das Motiv des Bootes auf eine abstrakt-ornamentale Art in der Form von Aufsichten interpretieren und sich dabei dem Archetypus nähern. Ihre dreidimensionalen Boote und Häuser, vielfach aus Verpackungskartons gebaut, sind in einer ähnlichen Kategorie angesiedelt: Die Behausung als Höhle, aber auch in der Ambivalenz von Behaust- und Unbehaustsein klingt an.

Die Bedeutungsschwere wird im Witz gebrochen: in den feinen Würzelchen oder Drähtchen, die antennengleich auf dem Dach der Miniaturhäuser den Kontakt zu anderen Sphären herstellen. Eine leicht versteckte Gerade verpasst Rapp der Kunstelite und ihrer Liebe für die White-Cube-Askese. Gewissermassen aus Protest dekoriert sie einen weissen Quader im Stile eines Zuckerbäckers und setzt ihm ein Hütchen auf. Ah, hat das gut getan, hört man die Künstlerin aufatmen.

Adrian Mebold in «Der Landbote», Mittwoch, 7. Oktober 2015, zur Ausstellung im kuk! Neuhegi

Adrian Mebold III

Ausstellung Katharina Rapp im Bernerhaus, Vernissagerede, 11. Nov. 2017

Liebe Katharina,

liebe Anwesende

Ich mache es kurz und beginne gleich mit dem Ende, mit dem Dank an die Künstlerin und den Vorstand des Kunstvereins Frauenfeld. Letzterer hat Katharina Rapp aus Winterthur eingeladen und ist somit (mit)verantwortlich für das schöne und packende Kunsterlebnis, das uns an diesem Ort zuteil wird. Dazu haben die beiden Ausstellungskommissare des Kunstvereins Wesentliches beigetragen: Otmar Dossenbach und Toni Weibel. Toni war Garant für eine höchst professionelle Hängung; wie gut er diese Räume kennt, zeigt sich auch in der präzisen Platzierung eines grossen Astbildes vor lichtblauem Himmel am Ende der Enfilade.

Beim Betrachten dieser Malerei, aber auch der Objekte, bin ich berührt und fühle ich mich angesprochen. Etwas Ähnliches ist mir kürzlich im Kino widerfahren, im amerikanischen Film Maudie. Er handelt von einer handicapierten Frau, die mit einem Mann in einer einsamen Landschaft in einem primitiven Häuschen wohnt. Was Maudie, die unter starker Arthritis leidet, glücklich macht, ist das Malen. Diese Tätigkeit lässt sie ihre Schmerzen vergessen. Dann sagt sie etwas Bemerkenswertes: «Jeder Blick aus einem Fenster ist für mich ein Bild, das die Welt enthält.»

Natürlich hat Maudies Geschichte etwas mit Katharina Rapps Malerei zu tun. Auch Rapp besuchte keine Kunstschule und ist nicht eingebunden in den aktuellen Kunstdiskurs. Da bleibt man Aussenseiterin. Aber die wichtigste Gemeinsamkeit ist die, dass Rapps Malerei ebenfalls von innen kommt und ebenfalls zu ihrem Überleben beiträgt. Dieses Kunstverständnis ist in der akademisierten und coolen Kunstwelt kaum ein Thema; dort sind sozialpolitische und institutionelle Recherchen angesagt, und das einfach Schauen – ohne Instrument, Messgerät und Protokoll – ist beinahe ein Tabu, und ein subjektiver Ausdruck ist etwas Fremdes geworden. Dass Kunst eine Überlebensstrategie, vielleicht sogar eine Therapie sein könnte, findet keine Akzeptanz. Erstaunlicherweise hat man in der Literatur weit weniger ein Problem damit. Thomas Mann bekennt sich dazu, Adolf Muschg ebenfalls; ein biografisches Porträt über Muschg hat zum Beispiel den vielsagenden Untertitel «Lebensrettende Phantasie».

Das bringt mich zurück zur Kunst von Katharina Rapp. Sie hat mir bestätigt, dass Malen und Objekte machen eine Form von Überlebensstrategie sind. Doch die Werke lösen das Problem nicht, im Gegenteil, sie verstärken es. Denn nun kommen zu den persönlichen Selbstzweifeln zusätzlich die Zweifel an ihren so beeindruckenden Bildern mit so starker Ausstrahlung. Sicherlich ist diese Unsicherheit mitbedingt durch ihren autodidaktischen Werdegang.

Was auch immer: Die Künstlerin hat Augen, die sensible auf Schönheit reagieren, Schönheit, die wir vielleicht gar nicht erkennen, etwa im Banalen und Alltäglichen. Bei ihren Strandspaziergängen entdeckt sie farbige Plastikteile, Schwemmholz oder Petflaschen. Sie hebt sie auf, sammelt sie und macht daraus Kunst, beispielsweise indem sie die Formen auf Bilder überträgt und zu feinen Ornamenten und abstrakten Mustern intensivster Farbigkeit verarbeitet.

Die strahlenden Farben haben, was Sie sicher überraschen wird, tiefstes Schwarz als Untermalung. Das gilt für alle ihre Bilder. Auch malt sie am liebsten nachts, wenn es dunkel ist und ihr Mann ihr Geschichten vorliest. Nachts sieht man am besten, sagt die Künstlerin. Dann öffnet sich das Schwarz ihr gegenüber, sie taucht ein in diese Schattenwelt, die sich dann mit realen Eindrücken überlagert, plötzlich ist das Bild da vor ihrem inneren Auge und sie beginnt mit der Ausführung.

Die beiden Bilder im Korridor sind Beispiele für diese Arbeit der Imagination: der leere Stuhl auf dem grünen Hügel, die leeren Stühle in weiss vor der roten Mauer mit der Zahl 65. Das sind ganz eigenständige Motive. Oder können Sie mir sagen, wo Sie dieses Motiv schon gesehen haben? Solche Bilder mögen auch versteckte Selbstporträts sein. Von den leeren Stühlen geht eine seltsame Magie aus, aber auch Witz und Ironie. Sie könnten ausserdem Appell an die Betrachter sein, sich in die Situation einzufühlen und eigene Geschichte zu assoziieren.

Um nochmals zurück zur Farbe schwarz. Sie haben sicher die beiden Grossformate in diesem Raum bemerkt. Sie gehören zur wichtigen Gruppe der Häuserbilder. Wiederholt hat sich die Künstlerin mit Häusern und Fassaden beschäftigt, nicht nur in Bildern, sondern auch in ihren Objekten. Hier haben wir eine besonders spannungsvolle Nachbarschaft. Links ein Haus, das in seiner Reduktion ein wenig einer Kinderzeichnung ähnelt, aber auch archaische Züge hat. Eine weisse Linie zeichnet die Konturen in ein Feld von Schwarz und Preussischblau. Hochgesetzt die Fenster – das Haus als Schutz, als Ort, wo man sich sicher fühlen kann? – Daneben ein Haus, das offensichtlich ein Raub der Flammen wird. Mit dem Gegenteil von Sicherheit werden wir konfrontiert, mit Gefahr und Gefährdung, mit Zerstörung und schicksalhafter Zumutung. Die beiden Bilder formulieren in dieser

Klammer eine Existenzgleichung, der sich niemand entziehen kann: Bedürfnis nach Sicherheit und Einbruch der Katastrophe, und dies in einer verknappten und zeichenartigen Form, die sich nicht an die Regeln der Perspektive hält.

Beim Einrichten der Ausstellung soll die Fotografin einer Zeitung gefragt haben, ob es sich um eine Gruppenausstellung mit vier verschiedenen Künstlerinnen handle. Die Fotografin hat ein sehr gutes Auge, das sich vielleicht über die unterschiedliche Bildsprache gewundert hat. Man kann es ihr nicht verargen. Denn Rapps Stil oder Form verändert sich gemäss dem Inhalt. Auch darin setzt sie sich von der klassischen Moderne ab, wo die Form klar vor dem Inhalt kommt. Das Wie ist wichtiger als das Was, so lautet die Theorie der Moderne, die das Werk ausschliesslich an seiner ästhetischen Qualität bemisst. Das heisst nicht, dass Rapp Ästhetik vernachlässigt. Im Gegenteil. Aber die Form ergibt sich aus der Mischung von Gefühlten und Geschautem, nicht aus einer experimentellen Motivation.

Unbestreitbar spielt Farbe – sie zählt zur Form – eine zentrale Rolle, insbesondere als ein starker Stimmungsträger. Das werden Sie sicher schon beim ersten Gang durch die Ausstellung festgestellt haben und dabei auch einerseits das extrem kontrastreiche, andererseits das sehr nuancierte Farbspektrum bemerkt haben. Jeder Raum scheint seinen eigenen Farbklang zu haben. Im ersten erleben wir eine sehr gedämpfte Farbpalette mit hauptsächlich tonalen Farben; reine Farbe kommen nur am Rande vor. Das erzeugt eine gedämpfte Stimmung. Darauf haben die Vertreter des Kunstvereins hingewiesen. Sie haben den Vorschlag gemacht, an die Stirnwand, die von den Strassenpassanten wahrgenommen wird, ein freundlicheres und farbigeres Bild anstelle der beiden Aufsichten einer Flusssiedlung zu hängen. Doch dieser Eingriff hätte die inhaltliche Einheit des Raumes verändert. Denn erneut geht es um das bereits angesprochene Thema: um das Gefühl des Prekären im Leben. Wie gehen Mensch damit um? Eine höchst aktuelle Frage, die auch Katharina Rapp persönlich umtreibt. In der Soziologie wurde die These formuliert, dass prekäre Situationen die Menschen erfinderisch machen. Im Falle von Rapp würde ich sagen: das Prekäre steigert ihre Kreativität. Wohl nicht ohne Grund lässt sie sich immer wieder von Situationen faszinieren, wo Gefährdung und Lösung in einer engen Beziehung stehen. Genau diese Verknüpfung hält die Künstlerin in den beiden Bildern an der Stirnwand fest. Ihnen liegt ein Film über ein südamerikanisches Dorf zugrunde, das regelmässig überschwemmt wird, also den zerstörerischen Wetterzyklen ausgesetzt ist. Was liegt näher als die Häuser auf Pfählen zu bauen? Diese Lösung sieht man im Bild erstaunlicherweise nicht. Rapp hat die Vogelperspektive gewählt, die Dachformen auf die Fläche projiziert und dabei zusammen mit der stumpfen Farbanlage auch eine formal höchst anspruchsvolle Bildkomposition geschaffen.

Die Hängung gehorcht auch in diesem Raum einer verborgenen Dialektik, die für Rapps Werk überhaupt charakteristisch scheint. Über Eck zur abstrakten Luftansicht des Schwemmdorfes hängt eine Serie, die aus der Auseinandersetzung mit einem monumentalen Zweitweltkrieg-Flakbunker in Berlin hervorgegangen ist. Das Thema von Gefahr, Abwehr und Schutz ist offensichtlich. Die Pointe ist, dass diese Trutzburg nun eine private Kunstsammlung beherbergt. Dicke Mauern und verschlossene Türen sind ebenfalls Antworten auf Gefährdung. In dominant kalten Farben hat Rapp sie festgehalten.

In den Objekten, weniger in den Häusern als den gebastelten Betten und dem Schiff mit Flügeln, ist das Gefühl von existentieller Unsicherheit stark präsent, wenn auch hier untergründig Witz waltet. Die Betten sind fragile Konstruktionen, denen auch die Bodenhaftung fehlt. In einem anderen Raum hängt ein Haus Drähten, eingesponnen in Wollfäden, darin eine liegende Figur. Nichts beschreibt diese exponierte Situation, die ziemlich sicher eine biografische ist, besser als Adolf Muschgs Worte: «Boden finden in Luft». Das Paradoxon bleibt ein Widerspruch und begleitet Rapps Schaffen.

Auch darf man sich durch die Puppenstubenanmutung in den Objekten nicht täuschen lassen. Sie ist Ausdruck eines Spielvergnügens, das natürlich Wurzeln in der Kindheit hat und das den meisten Kunstschaffenden eigen ist. Sammeln – auf diese Leidenschaft von Rapp haben wir schon hingewiesen – und Spielen prägt beispielsweise auch das Schaffen des 84-jährigen Claes Oldenburg. Der amerikanische Pop Art-Künstler äusserte sich kürzlich ähnlich gegenüber seinem New Yorker Galleristen. «Wenn ich etwas Interessantes finde, dann lege ich es auf ein Gestell. Mit der Zeit füllt es sich mit spannenden Sachen; dann spielst du mit diesen und fügst sie zusammen. Aber sie geben nichts von ihrem Geheimnis preis, was ich nicht erklären kann», so Oldenburg.

Zurück zu Rapp und ihrer Sammelleidenschaft. Genau das Geheimnisvolle und Suggestive, das von den Objekten ausgeht, fasziniert ja auch die Künstlerin. Und wie schon erwähnt, werden sie wie bei Oldenburg zu einer künstlerischen Inspiration. Das Strandgut aus Hawaii oder Italien transformiert sie zu bunten abstrakten Mustern und Ornamenten. Dieses Fest der Koloristik wird im zweitletzten Raum kombiniert mit dem grossen Nachtbild an der Stirnwand und den dichten Tuschzeichnungen mysteriöser Gebilde. Sie sind das Produkt des nächtlichen linearen Phantasierens mit schwarzer Tinte. Rapp hat eine Technik entwickelt, die sie abtauchen lässt in eine zwischen Wachheit und Traum angesiedelte Sphäre. Was aus dem Dunkeln ans Licht drängt, sind mehr als spontane abstrakte Notate, sondern eher ein kunstvolles Gewebe von Linien, die das Blatt gleichmässig überziehen. Jedes Mal entsteht Überraschendes. Und phantastische Pflanzen und Organismen bilden einen surrealistischen Kosmos voller Rätsel.

Zum Schluss arbeite ich mit einem gewagten Denkmodell. Ich behaupte, dass man Rapps Hirn mit einem menschlichen Fotoapparat vergleichen kann. Lassen Sie mich das kurz anhand ihrer Landschaftsmalerei erklären. Ihre komplexe Optik erfasst nicht nur die Aussenwelt, sondern beseelt gewissermassen auch die speziell präparierte Fotoplatte, auf die die Lichtstrahlen treffen. Nur so kann ich mir die erstaunlich naturalistischen Landschaftsbilder in Grün erklären. Dabei sind es sind ja eigentlich Wasserbilder. Das Wasser reflektiert nicht nur das Grün der Vegetation am Ufer, es spiegelt auch das Grün aus der Tiefe der Wasserbecken.

Die Oberfläche wird dadurch zur Schnittstelle, auf der Lichter und Schatten, Höhen und Tiefen sich abbilden, als wäre es Materie. Dabei sind es ja nur flüchtige Impressionen, eine Art virtuelles Bild mit wechselnden Grünt.nen, in denen auch seelische Töne vibrieren und pulsieren. Vor allem aber: die eine sehr starke farbliche Ausstrahlung haben.

Und schliesslich die Palmenbilder aus Hawaii. Da hat Rapp wiederum eine andere Fotoplatte im Kopf. Eine, die alles frontal sieht, schwarz und leuchtende Farbe miteinander kontrastiert und die schwarzen Palmen in einen abstrahierten ornamentalen Fries bindet.

Dieser Reichtum an Motiven, Themen, Formen und Farben im Gesamt der Ausstellung bringt mich natürlich zurück zur Frage der Fotografin, wie viele Künstlerinnen denn an dieser Ausstellung beteiligt sind. Ich muss gestehen: Ich kann sie nicht beantworten. Hingegen weiss ich mit Sicherheit, dass Katharina Rapp eine beeindruckende Künstlerin mit einem überzeugenden und wunderbaren Werk ist. Und noch etwas weiss ich: Nie zuvor hat mir die durchdachte Hängung von Bildern und Platzierung von Objekten so geholfen, Strukturen und Inhalte besser zu verstehen, besser zu würdigen und besser zu geniessen. Und selbst wenn Katharina Rapp manchmal Zweifel hat, sie bestärkt uns ganz grundsätzlich im Wert einer Malerei, die begeistert. Ich hoffe und wünsche mir, dass es Ihnen ähnlich ergeht beim Gang durch Katharina Rapps Ausstellung.

Adrian Mebold

11. November 2017

Peter Killer II

Kulturpreis 2020 der Stadt Winterthur

Oxyd Kunsträume

Laudatio von Peter Killer

Wenn jemand, der das alte OXYD nicht kannte, der irrigen Ansicht war, das sei ein Ausstellungs- oder Veranstaltungsort wie viele andere, dann fiel es mir jeweils nicht ganz leicht, zu korrigieren, denn es war einfacher zu sagen, was OXYD nicht war (nämlich zum Beispiel keine gewöhnliche Galerie, keine Kunsthalle), als zu erklären, was OXYD war und ist. Ein ein für allemal festgeschriebenes OXYD-Programm, ein simples Credo gab es nicht, und wenn es so etwas gegeben hätte, dann wäre es nur solange gültig gewesen bis es durch etwas Besseres überholt worden wäre. Wer A sagt, der muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war. Falsch wäre zum Beispiel alles gewesen, was die OXYD-Autonomie in Frage gestellt hätte.

Normalerweise ist es so, dass wer heute ein Produkt oder eine Idee unter die Leute bringen will, dieses klar definieren muss. Der im Marketing verwendete Begriff Brand steht für alle Eigenschaften eines materiellen oder immateriellen Produkts und hilft, es von konkurrierenden Objekten anderer Markennamen zu unterscheiden. Einen Brand wollte Oxyd nicht haben, der Begriff kommt ja vom englischen Brandzeichen und riecht unangenehm nach verbranntem Fleisch. Solche Regeln des Marketings galten für OXYD nie.

Jedes Kulturunternehmen strebt nach Erfolg. Jedes? OXYD lebte nie einer Strategie des Erfolgs nach. Der Erfolg, der schliesslich auch zum Kulturpreis 2020 der Stadt Winterthur führte, war Nebeneffekt der idealistischen Aktivität. Natürlich freute man sich, wenn viele Leute den Weg nach Wülflingen fanden, aber es ging nie um einen quantitativen Erfolg, sondern um die Intensität der Begegnungen, von Begegnungen zwischen Menschen und Menschen, zwischen Menschen und kulturellen Leistungen. Quantitativer Erfolg – der Gegenbegriff ist üblicherweise qualitativer Erfolg. Ich habe diesen Begriff bewusst nicht verwendet, weil Qualität und Anerkennung in einer nebulösen Verbindung stehen. Wer immer Ausstellungen oder ähnliche Veranstaltungen organisiert, sei es ein öffentliches Museum oder ein dörflicher Kulturverein, sei es eine angesehene Galerie oder eine Rahmenhandlung: Man ist von der Qualität des Dargebotenen überzeugt. Die Diskussion um künstlerische Qualität ist zu oft mit Rechthaberei, Besserwisserei verbunden. Die OXYD-Macher waren sich dieser Problematik bewusst. Der Arroganz der Wahrheitsbesitzer, die klare Trennlinien zwischen gut und schlecht ziehen können, begegneten sie mit Humor. «Es geht auch anders, doch so geht es auch», singen Mackie Messer und die Seeräuber-Jenny in der Dreigroschenoper. Dieser Devise lebte OXYD nach. Und doch war das Programm keineswegs beliebig.

Es gab keine stilistischen Vorlieben, man pflegte nicht eine bestimmte Generation, aber die – nie verbissene – Ernsthaftigkeit und Leidenschaft, mit der man selber ans Werk ging, erwartete man auch von jenen, die hier ausstellen oder auftreten durften. So ergab sich ein Mix aus bekannten, ja berühmten und noch kaum bekannten Kunst- und Kulturschaffenden.

Das kleine Team konnte nicht alle Ausstellungen selber konzipieren. Es zog aussenstehende Kuratorinnen und Kuratoren bei. Man erwartete von ihnen, dass sie sich wie die Kunstschaffenden mit Herzblut und uneigennützig für die Kunst engagieren würden.

Einige Hundert Künstlerinnen und Künstler, Musikerinnen und Musiker, Literaten und Filmschaffende haben im OXYD im Lauf der Jahre ein Podium bekommen. Unter ihnen kenne ich niemanden, der sich im Nachhinein nicht positiv, ja begeistert geäussert hätten. OXYD war ein Ort, an dem man das Wort unmöglich nicht kannte. Das leidenschaftliche, empathische Engagement von Andy Fritschi und Peter Grüter machte realisierbar, was in Galerien aus kommerziellen Gründen abgelehnt worden wäre oder wo Kunsthallenleiter/innen einen Konflikt mit ihrem bezahlten Arbeitspensum gesehen hätten. Die Kulturschaffenden waren als Freunde und Freundinnen willkommen. Als Freunde und Freundinnen sagten sie jeweils Tschau.

Als ich Oxyd vor bald zwei Jahrzehnten kennenlernte, bestand es aus drei Ausstellungsräumen, dem Saal mit dem langen Tisch (hier wurde getrunken, gegessen, erzählt und diskutiert) und einer improvisierten Küche. Das Nonprofit-Unternehmen OXYD erstrebte – wie gesagt – keinen Erfolg im landläufigen Sinn, aber der räumlichen Expansion war es keineswegs abgeneigt. Aus den kleinen Ausstellungs- und Veranstaltungsräumen wurde allmählich ein riesiges, sich über zwei Etagen erstreckendes Kulturzentrum.

Der Kulturverein OXYD wurde 2002 gegründet. Angefangen hat es aber schon zehn Jahre früher, als Andy Fritschi im alten Lagerhaus beim Bahnhof Wülflingen eine Ateliergemeinschaft initiierte, die regelmässig ihre Arbeitsräume fürs Publikum öffnete. 1998 entstanden eigentliche Ausstellungsräume, die regionalen Kunstschaffenden zur Verfügung standen. Der Radius hat sich später geweitet, über die Ostschweiz hinaus, in die ganze Schweiz. Und nun hat sich OXYD im Stadtzentrum niedergelassen. Auf die Plätze – fertig – Schuss. Covid 19 hat den zweiten Schuss abgegeben. Kein Fehlstart, aber eine lange Pause.

Die gute Seele, der Spirit von Oxyd war in erster Linie in Andy Fritschi und Peter Grüter verkörpert. Die beiden, mit scheinbar unerschöpflicher Energie beschenkt, waren die treibenden und bewahrenden Kräfte. Unruhe und Ruhe, Spontaneität und Behutsamkeit unterscheiden die beiden unterschiedlichen Persönlichkeiten. Diese Gegensätze hoben sich nicht gegenseitig auf, sondern verbanden sich auf fruchtbarste Weise. Ich weiss, dass den beiden diese kurze Erwähnung genügt. Das grösste Lob, das man ihnen aussprechen kann: Sie haben, als die Wülflinger Räume dem Baggerzahn zu weichen drohten, für OXYD einen neuen Ort gesucht und gefunden, sich dann aus dem Vorstand verabschiedet und die Leitung in neue Hände gegeben. Sie verstanden OXYD als einen Ort des Experiments und Wandels, haben diesen Grundsatz ernst genommen und in Grösse die Konsequenzen gezogen. Natürlich in der Hoffnung, dass der alte OXYD-Geist in neuen Gremien nicht stirbt. Es geht auch anders, doch so geht es auch. Ich kenne Stiftungen und Vereine, bei denen die Präsidenten die Bremse des Rollators kennen, aber sonst keine.

Ich weiss, dass es Andy und Peter wichtig ist, zu betonen, dass OXYD ohne die freiwilligen Helferinnen und Helfer nie geworden wäre, was es wurde. Ohne deren Einsatz, ohne deren Liebe zur Kunst, zu den Künsten wären die ambitionierten Ziele nicht zu erreichen gewesen. Danken muss man auch allen Privaten und der öffentlichen Hand, die OXYD unterstützt haben und noch unterstützen. Andy und Peter schrieben mir kürzlich: «Wir beide haben uns vor 20 Jahren nie träumen lassen, das OXYD einmal eine Institution von dieser Grösse wird … und wenn wir alles gewusst hätten, ist es nicht sicher, ob wir überhaupt damit angefangen hätten. Schlussendlich war es aber eine unglaublich tolle, spannende Zeit, die wir keinesfalls missen möchten und eigentlich wünschen/hoffen wir, dass es unseren „NachfolgerInnen“ genau gleich ergeht.» Ein schönes Schlusswort. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Zum Autor

Peter Killer (*1945) ist Kurator, Publizist und Kunstkritiker. Er leitete von 1983 bis 2001 das Kunstmuseums Olten und gestaltete als Gastkurator diverse Ausstellungen im Oxyd. Er lebt in Olten.